保健品与药品的对比分析:本质差异与跨界趋势

2025-06-16 88蓝保健品招商网

🔍【核心结论】——保健品≠药品,但界限正在模糊

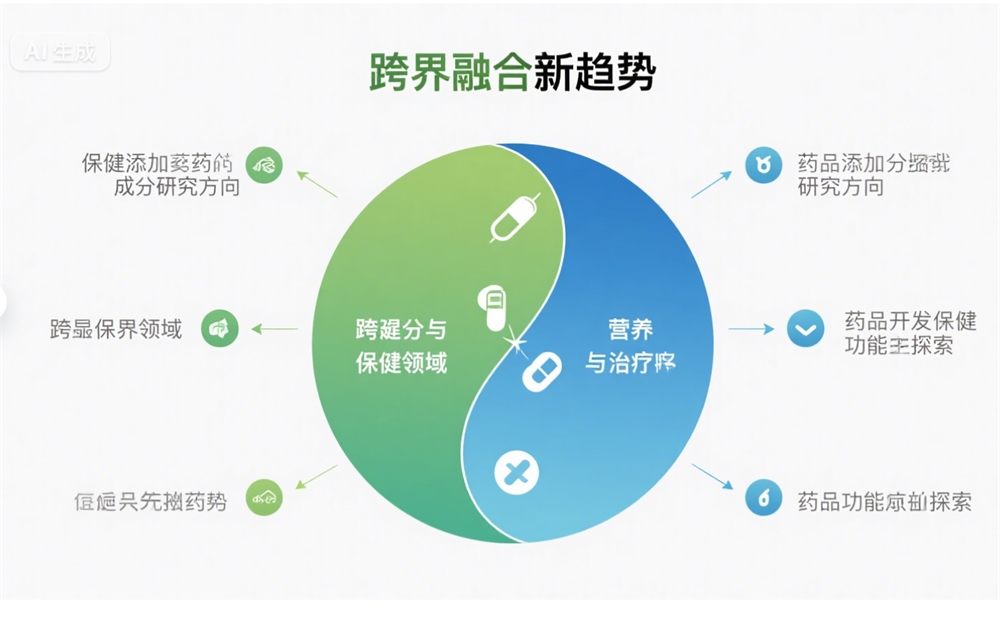

保健品与药品在法律定义、审批流程、功效强度上存在根本差异,但随着功能食品、特医食品等跨界产品兴起,两者呈现“监管分化,市场融合”的态势。

📜【法律与监管对比】

| 维度 | 药品 | 保健品 |

|---|---|---|

| 法律定义 | 用于预防、治疗、诊断疾病(《药品管理法》) | 声称保健功能,不以治疗为目的(《食品安全法》) |

| 审批流程 | 需临床试验(I-III期),获批“国药准字” | 备案制(“蓝帽子”),无需临床实验 |

| 功效宣称 | 可标注“治疗”“缓解”等医疗术语 | 仅限27种功能宣称(如“增强免疫力”) |

| 监管强度 | 国家药监局(NMPA)全程管控 | 市监局(SAMR)备案+抽查 |

典型案例:

-

药品:阿司匹林(国药准字H11020101)——需证明对心脑血管疾病的疗效

-

保健品:某品牌维生素C片(国食健注G20230101)——仅可宣称“补充维生素C”

💊【核心差异:科学证据与风险等级】

1. 功效强度

-

药品:必须通过随机对照试验(RCT)证明显著疗效(如降压药需降低血压≥10mmHg)

-

保健品:只需动物实验或细胞实验(如“辅助降血脂”功能只需证明大鼠胆固醇下降15%)

2. 风险性

-

药品:允许明确副作用(如化疗药导致脱发),但需严格标注

-

保健品:理论上应“长期食用安全”,但近年出现“非法添加药物”事件(如减肥茶加西布曲明)

🌐【市场融合趋势】

1. 跨界产品涌现

-

特医食品(FSMP):需医生指导,介于药品与保健品之间(如肿瘤全营养配方)

-

功能食品:如“降压饼干”“降糖奶粉”,游走在法规边缘

2. 消费者认知混淆

-

调查显示:68%中老年人认为“保健品能治病”,尤其易被“中药滋补”概念误导

-

电商平台关键词模糊化:搜索“糖尿病”会出现保健品(法律禁止但屡禁不止)

⚠️【风险警示】

-

保健品治病陷阱:

-

某“硒抗癌”保健品致患者延误治疗,被罚2000万元

-

2025年市监局已查处412起“疗效”虚假宣传

-

-

药品滥用问题:

-

GLP-1类减肥药(如司美格鲁肽)被当作保健品囤货,引发低血糖风险

-

🚀【未来走向】

▶ 监管趋严:保健品功能宣称需标注证据等级(如“A类:临床研究;B类:动物实验”)

▶ 技术融合:合成生物学推动“食品化药品”(如基因编辑酵母生产药用成分)

▶ 渠道分化:药品坚守医院药店,保健品攻占社交电商

📢【88蓝锐评】

“药品与保健品的关系,就像医院和健身房——

一个负责救命,一个负责养生,

但总有人想用蛋白粉治癌症,用二甲双胍当减肥药,

这场认知战,需要监管、企业、媒体三方合力破局。”

数据来源:国家药监局《2025药品保健品区分指南》、中国消费者协会保健品认知调研

深度阅读:《特医食品:药品与保健品的灰色地带》

![]()